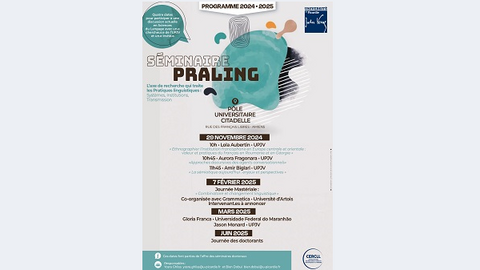

Responsables : Valentina Bisconti et Bien Do Bui

L'équipe PraLing s’inscrit dans la continuité des travaux menés par l'ancien laboratoire LeSCLAP (Linguistique et Sociolinguistique : Contacts, Lexique, Appropriations, Politiques) et rassemble des enseignants-chercheurs qui s’intéressent aux pratiques linguistiques dans l’espace roman et autres espaces (les Amériques, la Chine, le Tibet, le monde arabe). Nous entendons par pratiques linguistiques l’ensemble des répertoires à l’échelle à la fois des communautés et des individus dans un continuum qui va de la compétence à la performance, des langues aux représentations. L’équipe travaille dans une perspective théorique, descriptive et appliquée, sans négliger la dimension formelle des phénomènes langagiers.

Les pratiques linguistiques sont questionnées par rapport aux dynamiques systémiques et à l’interface des différentes structures (AXE 1 : SYSTEMES, DIVERSITE, TYPOLOGIE), par rapport aux processus de grammatisation et de didactisation (AXE 2 : CODIFICATION ET DIDACTISATION DES SAVOIRS LINGUISTIQUES) et en lien avec les dynamiques d'émergence discursive, notamment dans l’écosystème socionumérique (AXE 3 : « DISCOURS, MEDIAS, TEXTUALITE NUMERIQUE »).

Mots clés : Linguistique théorique, linguistique descriptive, linguistique appliquée, linguistique de terrain, linguistique de corpus ; histoires des idées linguistiques ; diachronie des langues ; typologie linguistique, diversité des langues, grammatisation, vulnérabilité ; analyse du discours, imaginaires linguistiques, répertoires linguistiques ; didactique des langues, FLE, allophonie, plurilinguisme, études créoles ; humanités numériques.

-

Les systèmes linguistiques sont analysés à partir de leurs structures internes (phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, lexique) et à l’interface des différents niveaux. L’objectif est de documenter et de décrire la diversité des langues ainsi que les mécanismes de vitalité et de vulnérabilité et de cerner les phénomènes qui les distinguent, les réseaux dont elles témoignent, les dynamiques qu’elles englobent (langues en contact, langues collatérales, langues d'héritage, langues en danger, ...).

Le travail sur les contacts entre les langues et les phénomènes de variation engage plusieurs domaines : les contacts entre langue officielle et langues collatérales ; les dynamiques sous-tendant la diversité interne à une langue ; les pratiques linguistiques donnant lieu à la pidginisation et à la créolisation de langues aussi bien dans des contextes de colonisation qu’en dehors de ceux-ci, voire en général ; la documentation et la conservation des langues en lien avec les représentations spontanées (jugements des locuteurs) ; les contacts avec et entre les langues d’immigration et les langues autochtones, compte tenu des enjeux des mouvements migratoires dans un contexte de mondialisation. Cet axe se prévaut de la grande richesse de langues représentées au sein de l'équipe : langues romanes, langues de Chine, du Tibet, des Amériques, susceptibles d’approches similaires entre autres.

-

En complément de ce premier regard empirique et analytique porté sur les données linguistiques, l’attention se déplace sur les représentations métalinguistiques savantes (grammaires, dictionnaires, recueils, manuels…). L’analyse de ces représentations et des épistémologies corrélées amène à s’interroger sur l’existence de traditions sur le long terme de la culture linguistique. Ces traditions construisent et relaient un héritage de pratiques descriptives, normatives et théoriques dont il importe de retracer la circulation, la productivité ainsi que les effets d’obsolescence en regard des contextes scientifiques dans lesquels cet héritage culturel est convoqué et/ou réactivé. Les représentations linguistiques sont également appréhendées à travers les imaginaires culturel et idéologique qui les informent.

Les processus de transmission des pratiques linguistiques sont analysés également en lien avec la didactique des langues en contexte d’apprentissage ou d’acquisition de langues non-maternelles. Dans ce cas, plusieurs paramètres d’appropriation sont envisagés : la spécificité des publics et des objectifs, le capital plurilingue des locuteurs (à travers l’intercompréhension), l’acquisition de langues étrangères ou secondes (en milieu institutionnalisé et/ou en milieu naturel), tout comme la didactique des langues dans des contextes de langues non maternelles (en milieu institutionnel, par exemple), avec ou sans le recours aux technologies de l’information et de la communication (TICE).

-

L’étude des pratiques linguistiques amène à prendre en compte la transformation de celles-ci dans l’écosystème digital et à dégager les spécificités des productions sémiotiques nativement numériques (discours, textes, images, vidéos, etc.). L’objectif est d’observer dans quelle mesure les nouveaux supports multimédias participent à la grammatisation des langues en tant que glottopolitiques et d’étudier comment l’écologie de la communication s’adapte aux processus de désintermédiation et de réintermédiation activés par les cultures du numérique.

-

Enseignant·e·s-chercheur·se·s

Valentina BISCONTI, PR, responsable

Bien DO BUI, MCF, co-responsable

Béatrice FAINZANG, PAST

Aurora FRAGONARA, MCF

Yosra GHLISS, MCF

Cécile MATHIEU, MCF

Paula PRESCOD, MCF HDR

Guillaume ROUSSANGE, PAST

Hongyuan SUN, MCF

Doctorant·es

Imène BRAHIMI

Angelo CAMBRY

Yuke DING

Anaëlle GONÇALVESGuemba HAYATAMA

Sa HUANG

Nadia KESSAL

Andrei ONIGHI, cotutelle, U. Cluj-Napoca (Roumanie)

Nidhal TLILI

Membres associés

Annabelle CARA, doctorante, ATER

Emmanuelle DANTAN, MCF

Alain DAWSON, docteur

Mamane Lawan ELH YAWALÉ, MCF, U. de Zinder (Niger)

Jean-Michel ELOY, PR émérite

Ferenc FODOR, docteur HDR

Julien FULCRAND, docteur

Fanny MARTIN, docteure

Albinou NDECKY, MCF, U. Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal)

Jean-Michel ROBERT, MCF HDR honoraire

Fanny SIAUGUES, docteure, ATER

Camille SIMON, MCF

Liudmila SMIRNOVA, docteure

Malika TEMMAR, MCF HDR

-

Depuis 2024 : Partenariat international avec le laboratoire GEPEDIS (Grupo de Estudos e Pesquisas em Discursos, Interseccionalidades et Subjetivações), Universidade Federal do Maranhão (UFMA, Brésil).

Depuis 2024 : Partenariat national avec INRIA pour le projet Défi COLaF (Corpus et Outils pour les Langues de France).

Dans le cadre de l'Alliance A2U (UPJV, U. d'Artois et U. du Littoral Côte d'Opale), PraLing s'associe avec l'UR 4521 Grammatica (U. d’Artois) pour proposer des actions scientifiques communes.

Partenariat régional avec le Centre d’Études Picardes (CEP), association loi 1901.

Partenariat régional avec l'Agence régionale de la langue picarde.

-

Véronic Algeri, professeure associée de langue et traduction françaises, Università Roma Tre (Italie), 2023-2024.

Anamaria Curea, professeure associée de linguistique française, Université Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (Roumanie), 2018-2019.

-

Projet LIVING LAB 2023-2024, projet lauréat de l’appel à co-création d'outil numérique, porteur V. Bisconti.

SKETCH&CO. De Sketch Engine à une linguistique par compétences 2023-2024, projet lauréat de l’appel à projets d’innovation pédagogique BQER 2023, porteurs V. Bisconti & L. Meneses-Lerin (U. d’Artois).

Langues de Picardie (2021-présent), enquête collaborative sur les pratiques multilingues de la Picardie avec les étudiants en MEEF de l’UPJV par le biais des Paysages linguistiques et Biographies langagières, dans le cadre du Projet Erasmus+ Teachers’ Academy ALTA (Allophone Teachers’ Academy), porteur B. Do Bui.

Linguistique outillée par compétences, projet lauréat de l’appel à projets d’innovation pédagogique BQER 2021, porteurs V. Bisconti & L. Meneses-Lerin (U. d’Artois).

VULNUS. De la vulnérabilité des langues, projet lauréat de l’appel à projets partenariats 2019-2020 MESHS (Lille), porteur V. Bisconti.

-

Prix Georges-Dumézil 2021 de l’Académie française à Jean-Michel Robert pour Leibniz et les universaux du langage (Honoré Champion, 2021), médaille d'argent.

-

PICARTEXT

La base de données Picartext, développée dans le cadre du Centre d'Études des Relations et Contacts Linguistiques et Littéraires, avec le soutien financier initial de la Région Picardie (2009-2010), est constituée de textes écrits partiellement ou totalement en picard, issus de l’ensemble du domaine linguistique picard, et composés depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. -

Convention de coopérartion signée avec l'Universidade Federal do Maranhão (UFMA, Brésil) avec le laboratoire GEPEDIS (Grupo de Estudos e Pesquisas em Discursos, Interseccionalidades et Subjetivações), 26 septembre 2024. PraLing est représentée par Yosra Ghliss.

Cycle de conférences « La langue française dans tous ses états » : Le français dans tous ces états ou comment le Petit Prince a su apprivoiser les langues, conférence de P. Prescod, 17 juin 2021.

L’aréalité linguistique : questions de méthode / Small-scale areal Linguistcs Workshop : Journée d'étude internationale, webinaire, 21 mai 2021, resp. B. Do Bui & O. Bondéelle.

Assignations sociales et culturelles des femmes II : Journée d'étude, Pôle Citadelle, 29 mars 2019, resp. C. Mathieu. -

Les Carnets d'Ateliers de Sociolinguistique

Les Carnets d'Ateliers de Sociolinguistique (CAS) sont une revue de sciences du langage fondée en 2007 et co-publiée par le CERCLL et les éditions L'Harmattan jusqu'en 2013.

Leur vocation prioritaire a été la publication de textes issus de colloques, d'ateliers et de journées d'études à thématique au moins partiellement sociolinguistique, à commencer par ceux organisés par le CERCLL. Les CAS ont publié aussi occasionnellement des textes hors thématiques dans une rubrique Varia ainsi que des comptes rendus d'ouvrages scientifiques.

En savoir +